La senadora panista y precandidata a la presidencia, Lilly Téllez estalló contra su rival en la disputa interna de Va X México, Santiago Creel y cuestionó quien lo financia económicamente, pues aseguró que juntar un millón de firmas cuesta 30 millones de pesos.

En la disputa interna de Va X México rumbo a 2024, los precandidatos a la presidencia están dando de qué hablar. La senadora Lilly Téllez y el diputado Santiago Creel, han protagonizado una serie de roces pues la senadora ha exigido “piso parejo” para la elección del candidato opositor.

Recientemente, Santiago Creel anunció que un requisito para que los precandidatos de la oposición puedan competir en la disputa interna es que presenten casi un millón de firmas. Esto con la intención de demostrar que el o la candidata son competitivos.

https://twitter.com/LillyTellez/status/1661096198248210454

La senadora acusó a Creel de ser juez y parte en la estipulación de requisitos para los precandidatos opositores. Y volvió a cuestionar al ex secretario de gobierno de Vicente Fox, sobre si es justo que el diseñe el procedimiento y compita al mismo tiempo.

No obstante, la propuesta fue presentada por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, en los trabajos de la Convención Nacional panista celebrada el pasado fin de semana, donde anunció que se está considerando la opción de pedir un porcentaje de firmas para tener el derecho a registrarse.

Cómo se mencionó, el PAN busca que el o la aspirante tenga un 40% de conocimiento entre la población en general; un 15% de intención de voto.

“LA IDEA ES QUE TENGAMOS UN CANDIDATO DE PARTE DEL PAN Y DE LA OPOSICIÓN, QUE NO SÓLO QUIERA MONTARSE EN LA POCA O MUCHA ESTRUCTURA ELECTORAL DE LOS PARTIDOS, SINO QUE APORTE SU PROPIA ESTRUCTURA Y SUS PROPIAS SIMPATÍAS”, DETALLÓ MARKO CORTÉS.

FUENTE: POLEMAN

Que los héroes de acción del presente no son los de los 80s / 90s salta a la vista. Hoy no es posible ver al Schwarzenegger de Depredador (1987), al Jean-Claude Van Damme de Soldado universal (1992) o al Stallone de Rambo (1982).

Precisamente este último, quien dio cuerpo a Rocky para varias generaciones, anunció que no permitirá el uso de sentimentalismos innecesarios en sus próximas películas. Además, no dudó en advertir que rechazará cualquier petición de artistas de incluir este tipo de contenido woke.

Su hartazgo ante la situación es cada vez más visible y no le temblará el pulso a la hora de negarse a avanzar con la inclusión de estos elementos. Aseguró, además, que cuenta con una lista de actores y actrices "progres" con los que jamás trabajará.

Contra el lobby LGTB

Varios han respaldado la decisión de Stallone dentro de Hollywood, entre ellos Mel Gibson y Clint Eastwood. Sin embargo, algunos otros han criticado su intento de "invisibilizar a la comunidad LGBT" tras conocerse los detalles de Los Mercenarios 4 y la nueva entrega de Máximo Riesgo.

Además, uno de los allegados más importantes del artista habría afirmado que el contenido políticamente correcto y LGBTQ es una basura que carece de relación con el género de acción. Para él, toda esta moda sólo buscaría complacer a una minoría ruidosa y ofender a la mayoría silenciosa.

Por si fuera poco, fuentes cercanas a la figura de Stallone deslizaron que en su círculo íntimo creen que el público realmente quiere ver películas de acción protagonizadas por "héroes masculinos" y no por personajes ambiguos o confundidos.

FUENTE: EDATV.NEWS

La tan temida norma Euro 7 podría finalmente no ver la luz, al menos en su versión actual. Ocho Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia e Italia, se han declarado contrarios a la introducción de la norma medioambiental Euro 7.

Se unen así a los fabricantes europeos, con Volkswagen, Renault y Stellantis al frente, que la consideran poco realista, costosa, ineficaz y perjudicial para el desarrollo de la electricidad total y para la industria.

Los fabricantes denuncian una norma muy poco realista y costosa, que haría aún menos asequibles los coches y pondría en peligro sus propias fábricas y la industria auxiliar asociada del Viejo Continente a cambio de, en su opinión, muy pocos beneficios ecológicos.

La norma Euro 7 es una propuesta de la Comisión Europea, y como tal para ser aprobada, el 55% de los países miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE deben votar a favor. Pero, y es importante, basta con que cuatro estados miembros, independientemente del porcentaje de población europea que representen, voten en contra para tumbar la propuesta.

En este caso son ocho los países que se oponen a la medida. A saber, Italia (como ya había anunciado), Francia, la República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria. Firmaron un documento que se envió a la Presidencia sueca del Consejo de la UE y a la Comisión Europea en el que expresan su disconformidad con la medida.

Nótese la ausencia de Alemania, que con una industria automóvil centrada en modelos de alto valor, no teme tanto al sobrecoste que supone Euro 7 como Francia e Italia, líderes en los segmentos de coches asequibles con Renault y el grupo Stellantis, así como los países que tienen fábricas de esos dos grupos, como Rumanía, Eslovaquia o Polonia.

España, de nuevo, no se pronuncia al respecto. Y eso que los dos mayores fabricantes de coches de España son el grupo Stellantis y el Grupo Volkswagen, dos grupos muy vocales contra la norma Euro 7.

Además, el Grupo Renault tenía previsto instalar la sede de Horse, su área de negocio de coches con motores de combustión interna e híbridos de la mano de Geely, en España.

Con plantas en Valladolid, Palencia y Sevilla, España es clave en esta área de negocios para Renault, pero según informan en La Tribuna de la Automoción, el silencio de España sobre la aplicación o no de Euro 7 podría llevar a los dirigentes de Renault a instalar la sede en Rumanía, haciendo de Dacia el polo central de Horse.

Y es que el quid de la cuestión con la norma Euro 7 es, por una parte, el encarecimiento de los coches que supondrá su aplicación, y por otra parte, el poco margen dado para su aplicación de apenas dos años para una vigencia de sólo 10 años.

Poco o mucho, con Euro 7 los coches serán más caros

Entre otras medidas, Euro 7 prevé unos límites de emisiones más bajos que serían los mismos en todas las condiciones de conducción, hasta en las combinaciones extremas de gran altitud, baja temperatura, con un remolque o carga pesada y todo ello a lo largo de ocho años o 160.000 km.

Y como es en los primeros minutos de funcionamiento que un coche emite más gases, esto obligaría, entre otras cosas, a equipar un sistema que caliente el catalizador para que esté a temperatura de funcionamiento desde el minuto cero en el que se enciende el motor.

Recordemos que los catalizadores funcionan bien únicamente por encima de los 400ºC, es decir después de unos 15 km, aproximadamente. Además, también tendrían que desarrollar nuevas tecnologías para reducir las emisiones de partículas finas de los frenos y los neumáticos.

Todos esos sistemas tendrían un coste para el fabricante que acabaría asumiendo el cliente final. Para la Comisión Europea, el sobre coste sería de entre 200 y 400 euros por vehículo. La industria difiere y, según un estudio encargado por la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles), sitúa el sobrecoste en 1.860 euros para un coche de gasolina y 2.670 euros para un diésel.

Y el sobrecoste, sea cual sea, no se pasará tal cual al automovilista. Cada intermediario de la cadena subirá sus precios para no perder margen, por lo que al final, cuando el coche llegue al concesionario, será mucho más caro que esos 400 euros o 2.670 euros.

Además, el beneficio medioambiental sería demasiado pequeño para justificar estos costes, según los fabricantes. Según Bruselas, Euro 7 permitiría reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los turismos en un 35% de aquí a 2035, con respecto a la actual norma Euro 6. Pero según la ACEA, sólo se reducirían en un 4%.

Miedo a no ser competitivos frente a China

Por último, los fabricantes y, de forma más o menos velada, los Estados opuestos a Euro 7, temen un debilitamiento de la industria europea del automóvil frente a China y Estados Unidos. Consideran que todo el sobrecoste haría inviables a nivel comercial los modelos de acceso a gama, los más asequibles y que conforman el grueso de las ventas en Europa, con el consiguiente cierre de fábricas y pérdidas de empleo.

Al retirar esos coches del mercado, como ya amenazó el Grupo Volkswagen con los Volkswagen Polo, SEAT Ibiza y Skoda Fabia, sería la puerta abierta a fabricantes de Asia capaces de producir a menor coste, como Cherry vía la italiana DR o MG, que realiza una buena parte de sus ventas en Europa con los MG ZS de gasolina y EHS híbrido enchufable.

Nótese, de paso, que Volkswagen no dijo nada de los Volkswagen T-Cross y Taigo, fabricados sobre la base del Polo y en la misma fábrica, pero vendidos con un precio superior al del Polo. Es una cuestión de poder seguir proponiendo coches relativamente asequibles.

De momento, y si estos ocho países mantienen su voto en contra, la norma Euro 7 no será aprobada. En todo caso, se abre un nuevo periodo de negociación, uno en el que se llega rápidamente a un acuerdo, como ocurrió con la prohibición de los coches gasolina y diésel en 2035 y la excepción de los e-fuels, o bien se alarga tanto que ya no tendrá sentido buscar un nuevo protocolo.

FUENTE: MOTOR PASIÓN

Ocho activistas del grupo Ultima Generazione (Última Generación) han vertido este domingo un líquido negro y carbón en la Fontana di Trevi, una de las fuentes más conocidas de la ciudad de Roma, para reivindicar el fin del uso de los combustibles fósiles.

«No pagamos por fósiles», rezaba la pancarta mostrada por los activistas mientras coreaban lemas como «Nuestro país se está muriendo» entre los insultos de algunos transeúntes y turistas.

Este último episodio de vandalismo para llamar la atención sobre la «emergencia climática» ha enfurecido hasta a sectores de la izquierda. «Basta ya de estos ataques absurdos a nuestro patrimonio artístico. Hoy la Fontana de Trevi está manchada. La restauración será cara y compleja, esperamos que no haya daños permanentes. Invito a los activistas a competir en un terreno de confrontación sin poner en riesgo los monumentos», comentó el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, del Partido Democrático, según recoge Il Giornale.

El alcalde de la capital de Italia señaló que el asalto a los monumentos es «totalmente contraproducente incluso respecto a una batalla ambiental». Limpiar la famosa fuente «va a costar mucho tiempo y esfuerzo», dijo. «Mucha gente tendrá que trabajar para quitar la pintura, asegurarse de que no haya daños permanentes, como esperamos», añadió Gualtieri, recordando que la intervención «también costará agua, ya que la fuente se recicla y por lo tanto ahora se va a vaciar, tirando así 300.000 litros de agua, lo equivalente a su capacidad«, añadió.

Este ataque a una de las fuentes más conocidas del mundo, obra de Nicola Salvi, es el enésimo acto vandálico que ha sufrido el patrimonio italiano a cuenta de los activistas climáticos. En los últimos meses, museos, estatuas y edificios públicos están siendo víctimas de sus reivindicaciones.

En julio del año 2022, en la Galería de los Uffizi de Florencia, unos «ecovándalos» pegaron sus manos a una de las obras maestras del Quattrocento italiano: La Primavera, de Sandro Botticelli. Unos meses después, ecologistas lanzaron sopa de guisantes sobre un cuadro de Van Gogh ubicado en el Palacio Bonaparte de Roma.

En diciembre, arrojaron pintura sobre la fachada del Teatro de La Scala de Milán; en enero, hicieron lo propio en la sede del Senado italiano, el Palacio Madama; en marzo, sobre la estatua de Víctor Manuel II en la Plaza del Duomo de Milán.

Hace tres semanas, dos activistas rociaron con pintura naranja la fachada de la sede del Ayuntamiento de Florencia, el Palazzo Vecchio. En esta ocasión, el hartazgo ante las protestas climáticas lo encarnó el alcalde de la ciudad toscana, Dario Nardella, quien redujo él mismo a uno de los vándalos espetándole con un «ma che cazzo fai?» (¿pero qué coño haces?). Finalmente, en abril, otros vándalos ecologistas vertieron un líquido negro en el agua de la Fuente de la Barcaza de Bernini de la plaza de España de Roma. Ahora le ha tocado el turno a la Fontana di Trevi.

La primera fuerza política de Italia, el partido que lidera la presidente del Consejo de Ministros del país, Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, presentó a principios de abril un proyecto de ley para frenar este vandalismo, con penas de prisión incluidas.

FUENTE: TIERRA PURA

Un argentino que participó en el ensayo de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 fue “desaparecido” de los registros de la farmacéutica tras presentar una reacción adversa a la vacuna.

Augusto Roux, un abogado penalista de 38 años de Buenos Aires, Argentina, decidió ser voluntario del ensayo de etapa 3 de Pfizer para proteger a su madre que sufría de enfisema, una enfermedad pulmonar.

“Era un protocolo muy estricto y exigente donde teníamos que firmar un consentimiento informado. En ambas visitas no podíamos tener enfermedades preexistentes de base. Por lo tanto, tengo que deducir y afirmar que yo no pertenecía a ningún grupo de riesgo para poder participar de este ensayo clínico”, dijo Roux en una entrevista con Pachi Valencia para “Opinión Pública”, un programa de EpochTV.

El ensayo en Argentina fue realizado por el I-Trials; compañía patrocinante administrada por el Dr. Fernando Pedro Polack. La sede de este ensayo fue el Hospital Militar Central Cosme Argerich.

Augusto recibe su primera dosis el 21 de agosto de 2020. Los primeros días empezó a sentir malestares que se asociaban con los efectos adversos y que eran compatibles con una enfermedad hepática.

“Quise denunciarlo en ese momento a través de los números de teléfono que brindaba la misma farmacéutica, pero era imposible comunicarse en Argentina. No contestaban a nadie. Únicamente podíamos denunciar si teníamos COVID o síntomas relacionados con la COVID, pero nunca efectos adversos”, dijo el abogado argentino.

El 9 de septiembre, Augusto recibe la segunda dosis, y es ahí donde las cosas empeoran con el paso de los días.

“Comienzo a sufrir fiebres altísimas (…) Cuando intenté orinar noté que la orina era muy oscura, como si fuera un vaso de Coca Cola–prácticamente negra”, relató. “Cuando estaba terminando de orinar, empecé a sentir un fuego que se me subía desde la vejiga al esófago, y el corazón se me empezaba a inflar como si fuera un globo. Ahí es como donde siento que la presión me baja”.

Ese día en la madrugada, Augusto sufre una descompensación y se desmaya. Al día siguiente, el 12 de septiembre, decide dirigirse al Hospital Alemán–el cual correspondía a su seguro médico–para determinar qué había sucedido. En el nosocomio, le realizan una prueba de hisopado, la cual sale negativa, y una radiografía de tórax.

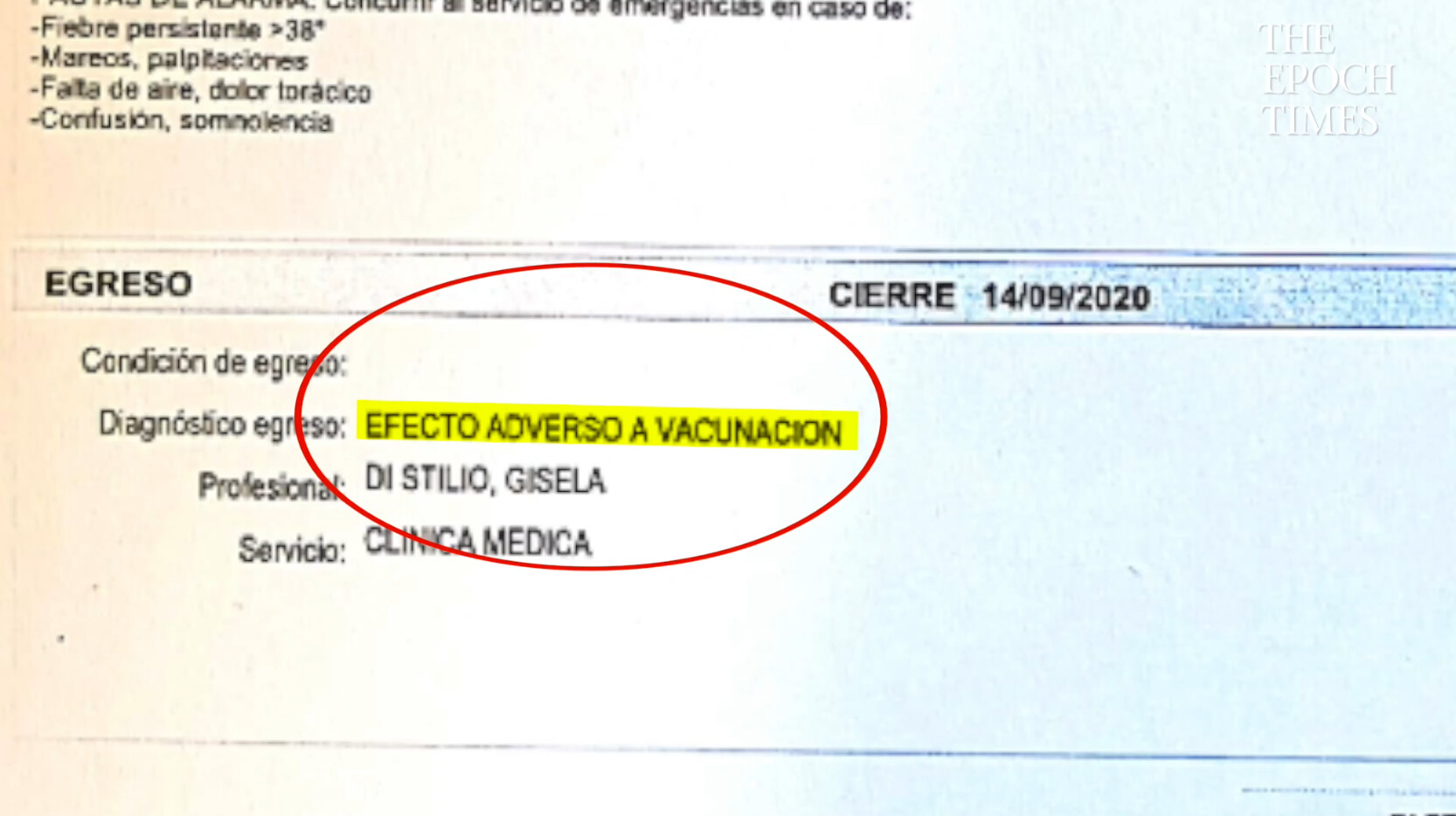

Los doctores le diagnositcaron pericarditis. A los dos días, Augusto es dado de alta, y al ver su epicrisis se lleva una gran sorpresa.

“La doctora Gisela Di Stilio firmó que esto estaba relacionado directamente con un efecto adverso de la vacunación y que incluso esto había sido manifestado cuando yo estaba internado por las enfermeras y diferentes médicos”, dijo Roux.

En ese momento, había más de 2900 voluntarios inscritos en el ensayo clínico antes de Augusto. El personal del hospital le dijo que habían recibido por lo menos unas 300 personas con efectos similares.

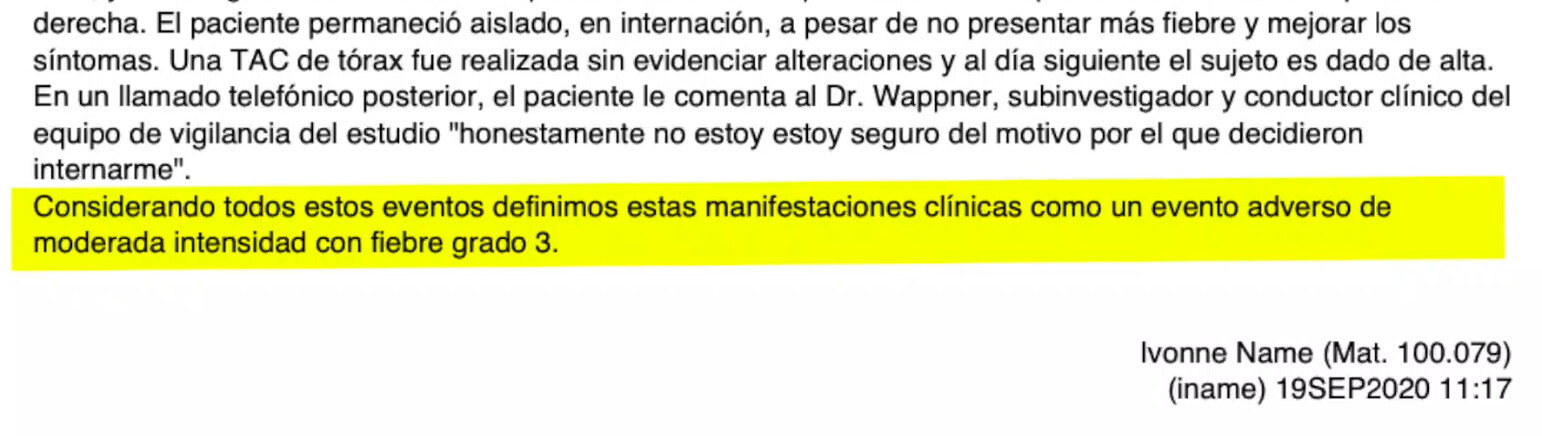

Luego que Augusto avisó al equipo de investigación sobre el efecto adverso, registraron en su historia clínica el 19 de septiembre que Augusto había tenido un “evento adverso de moderada intensidad con fiebre grado 3”.

El abogado penalista debía tratarse la pericarditis que estaba sufriendo, así que exigió al Dr. Polack–médico a cargo del ensayo de Pfizer en Argentina–que abriera el doble ciego para determinar si había recibido la vacuna o el placebo. Pero Polack se niega a hacerlo.

“Lo que me llamó poderosamente la atención en estas comunicaciones que tengo grabadas, es que el doctor Fernando Polack refiere que para abrir el doble ciego la persona tiene que estar en riesgo de muerte”.

Esta afirmación hecha por Polack fue refutada por el Dr. David Healy, profesor de psiquiatría y quien siguió el caso de Augusto desde 2020.

“No existe un requisito de que las personas en un ensayo clínico permanezcan ‘ciegas’ todo el tiempo, en particular cuando reciben ambas dosis del tratamiento (…) El doble ciego realmente no es tan importante. Lo importante para el médico que trata a un paciente es saber qué recibió”, dijo el Dr. Healy a “Opinión Pública”.

Ante esto, Augusto decide presentar una denuncia el 24 de septiembre de 2020 ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMTA), el organismo regulador de medicamentos en Argentina. El abogado tuvo que renunciar a ser parte del ensayo para poder saber si recibió la vacuna o el placebo. Es así que por orden de la ANMAT, el Dr. Polack le comunica a Augusto que sí había recibido la vacuna en ambas dosis el 9 de octubre.

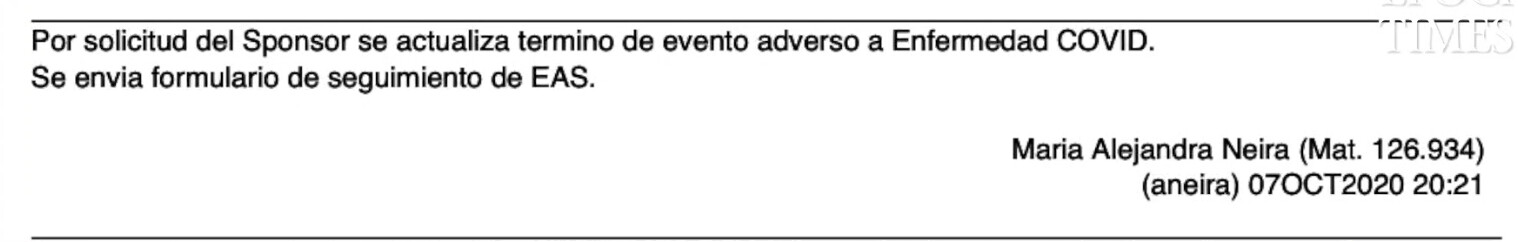

Sin embargo, el 7 de octubre–dos días antes de la audiencia con la ANMAT–el equipo de investigación del Dr. Polack registra en la historia clínica que por solicitud del sponsor, Pfizer, “el término del evento adverso se actualiza a enfermedad COVID”.

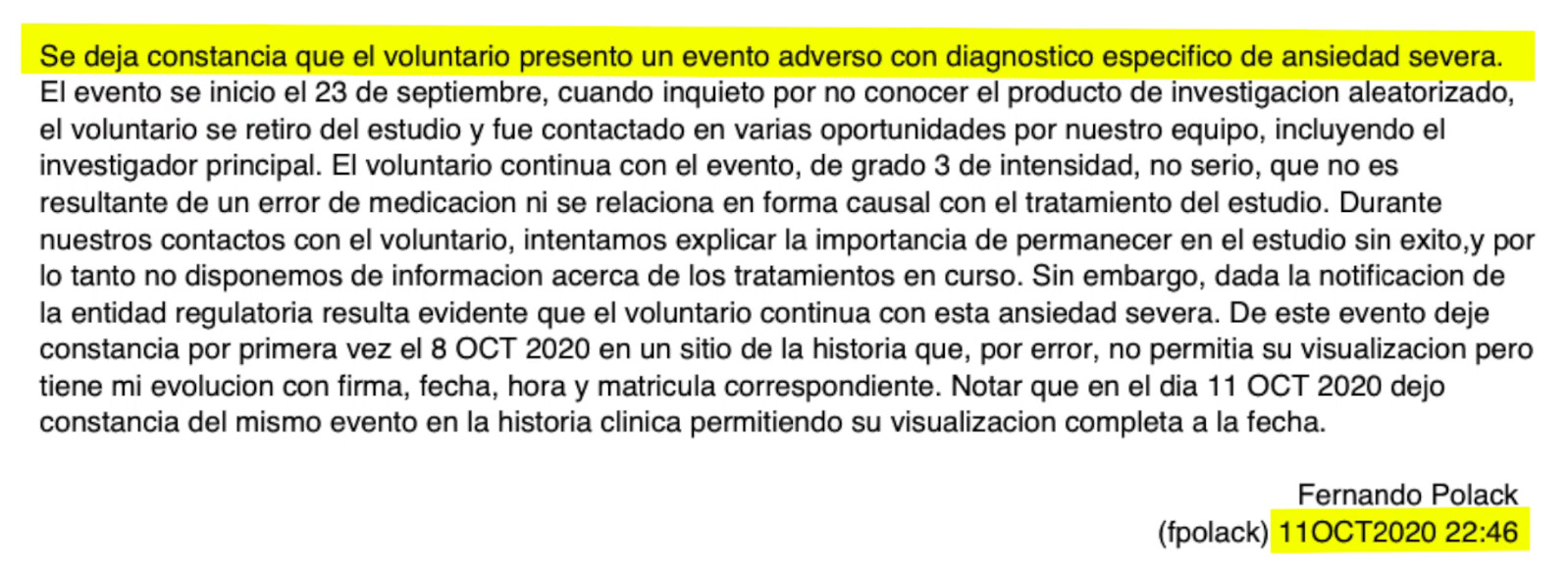

Las alarmas de preocupación se alzaron aún más cuando un día antes de la audiencia, el 8 de octubre, el Dr. Polack registra que Augusto sufría de una “ansiedad severa” que inició el 23 de septiembre, a pesar que no es un doctor calificado para diagnosticar una enfermedad mental.

“Es en particular grave para un médico que no tiene capacitación en enfermedades mentales hacer un diagnóstico como este. El Dr. Polack lidia con las infecciones en los niños, los problemas de salud mental no son su área de especialidad y no debería estar diciendo esto ni poner cosas como esta en el registro de investigación. Eso es difamatorio”, expresó el Dr. Healy.

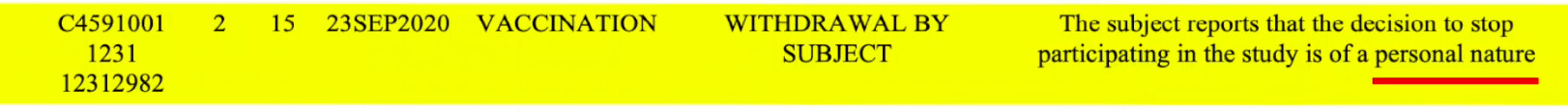

Paralelamente, los documentos de Pfizer registraron que Augusto se retiró del ensayo por motivos personales, en lugar de señalar que fue debido a una lesión relacionada a la vacuna.

La pericarditis–un tipo de inflamación del corazón que sufrió Augusto–fueron más frecuentes entre las personas que recibieron las vacunas contra la COVID-19 que entre quienes no se vacunaron, según descubrieron investigadores de organismos sanitarios en Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega.

Las tasas también fueron más elevadas entre el grupo que recibió cualquier dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna–ambas con tecnología de ARNm.

Sin embargo, el caso de Augusto no es totalmente ajeno. Se ha reportado anteriormente cómo Pfizer ocultó graves lesiones dejadas por la vacuna, clasificándolas como no relacionadas con la inyección, y tergiversando los datos que mostraban riesgos masivos. Los participantes que sufrieron lesiones graves a menudo fueron simplemente retirados del ensayo, y sus datos excluidos de los resultados.

Para el Dr. Healy, estas grandes farmacéuticas ejercen una gran presión durante los ensayos de las vacunas para no encontrar problemas.

“Este no es un problema reciente. Es algo en lo que las compañías farmacéuticas han tenido mucha práctica durante 30, 40 años o más, y plantea una pregunta sobre cuánto podemos confiar en lo que se nos dice sobre lo que sucedió en estos ensayos. Creo que estamos en un punto en el que realmente tenemos un buen caso para decir que debería haber acceso a los datos de estos ensayos para que las personas independientes puedan echar un vistazo a lo que sucedió, y decidan si están de acuerdo con la historia que Pfizer u otras compañías farmacéuticas nos cuentan”, señaló a “Opinión Pública”.

El Dr. Fernando Polack no respondió a las solicitudes de comentarios.

FUENTE: TIERRA PURA

“Aportan al sistema y así lo obligan a destinar los fondos para proyectos que ellos definen y deciden”, afirma en esta entrevista María Anne Quiroga, directora de Investigación en el Global Center for Human Rights (GCHR) y coautora, junto con Sebastián Schuff, del informe “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”.

El estudio realizado por el GCHR sobre un período de 13 años -y a partir de los informes del propio sistema- pone en evidencia de qué forma grupos de interés, empresas, grandes fundaciones e incluso gobiernos de países que no integran la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollan una acción de lobby a través de aportes al financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), formado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte (Corte IDH).

El resultado es impactante: muchos informes de la Comisión y, más grave aún, fallos de la Corte muestran una correlación alarmante con fondos recibidos para un destino predeterminado: es decir con finalidad específica en la temática que le interesa instalar al donante.

Tanto la Corte como la Comisión tienen un presupuesto orgánico, oficial podría decirse, que surge de los aportes de los miembros de la OEA. Pero desde hace varios años se habilitó otra modalidad: aportes “extraordinarios” por parte de fundaciones, ong, gobiernos y empresas. Con frecuencia esos aportes tienen título, es decir, se especifica la temática que se espera traten la Comisión y la Corte. Esto puede definir un sesgo en organismos que deberían ser imparciales.

Por ejemplo, en el trabajo de Quiroga y Stuff se cita expresamente un párrafo muy llamativo de un informe emanado de la CIDH: “Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. (…) …los Estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar el respeto y la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género —real o percibida—, o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad”.

Claramente, dice el GCHR, el párrafo citado es una extralimitación por parte de la Comisión de su mandato, porque la condición de Estado miembro de la OEA no implica en modo alguno “la obligación” de fomentar “cambios culturales”. Nada de eso figura en la Carta que da origen y sustento al sistema.

La confusión habitual entre comisión (CIDH) y Corte Interamericana, y la amalgama entre fallos e informes contribuyen a la instalacion de estas opiniones como “vinculantes”, cuando no lo son.

El GCHR muestra que estos financiamientos interesados producen cosas tales como que un informe sobre “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (2015)”, sea publicado con un agradecimiento al apoyo de Chile, Dinamarca, EEUU, Fundación Arcus, ONUSIDA, los Países Bajos y el Reino Unido. Otro, en 2019, sobre “avances” y “desafíos” en materia de “Reconocimiento de derechos de personas LGBTI”, por el cual la CIDH agtadeció el “apoyo de Wellspring Philanthropic Fund, Trust de las Américas y Fundación Arcus”. Y en 2020, otro informe sobre “Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, con mención al “apoyo financiero proporcionado por el Trust de las Américas, Wellspring, Arcus Foundation y el Gobierno de Holanda”.

Este sistema de financiamiento ha hecho que actualmente los aportes extraordinarios representen la mitad del presupuesto total de la Corte y la CIDH, como puede apreciarse en los cuadros que ilustran esta nota. Esta apertura a fondos extra sistema genera rarezas tales como que dos de los principales aportantes son países que no pertenecen a la OEA: España y Noruega. Sin mencionar a Canadá, también muy generoso, que sí está en la OEA, pero no reconoce la jurisdicción de la Corte sobre su territorio. “No quieren que la Corte tenga poder sobre ellos pero sí que lo tenga sobre otros países y por eso la financian”, dice Quiroga.

El GCHR concluye que “los organismos creados por los países para proteger y promover los derechos humanos han cometido numerosos abusos, extralimitaciones y violaciones a los propios tratados que les dieron origen y sentido, a la vez que han adolecido de procesos transparentes e imparciales de rendición de cuentas”, lo que, en opinión de los autores, lleva a una “distorsión” respecto de lo que debiera ser “una interpretación auténtica de los derechos humanos”.

María Anne Quiroga es franco-argentina y licenciada en Derecho por la Sorbonne y por la Universidad de El Salvador, donde también es profesora adjunta de Filosofía del Derecho.

En esta entrevista, explica la forma en que un financiamiento condicionado permite a agentes externos al sistema tener un control sobre su actividad; algo que lesiona los pactos firmados por los países que lo integran.

— El trabajo que hicieron desde el Global Center for Human Rights ¿les permitió confirmar la sospecha de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte tienen en algunas de sus resoluciones, fallos u opiniones un sesgo determinado por el origen del financiamiento que reciben?

— Exacto. Tanto la Comisión como la Corte, que son los dos organismos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), reciben dos tipos de financiamiento. El primero es el proveniente de los fondos regulares de la OEA, los fondos que todos los países miembros aportan mediante una cuota anual. Pero el segundo tipo de financiamiento es el de los aportes voluntarios o aportes extraordinarios. Estos fondos pueden provenir de organizaciones, de empresas y también de países. Con lo cual ahí tenemos una puerta abierta a que cualquiera pueda aportar. El riesgo, y lo que nosotros vimos cuando investigamos todos y cada uno de los informes anuales de la Comisión y de la Corte, es que este aporte es condicionado. Que los países o las ONG hicieran un aporte sin una finalidad definida, que no puedan decidir hacia qué proyectos van esos fondos, no sería ningún problema. O tal vez sí pero mucho menos. Lo que está pasando ahora es que estas empresas, países, organizaciones, financian el sistema y lo obligan a destinar los fondos para proyectos que ellos definen.

— ¿Es decir que se destina una cantidad de dinero para la Corte o la Comisión, explicitando que el dinero deber ir a una agenda que por lo general es la agenda LGBT o la agenda feminista?

— En realidad no siempre es tan explícito. Muchas veces los proyectos simplemente tienen, digamos, un nombre genérico pero sí tienen la temática. Y eso ya marca la agenda. En líneas generales esas influencias tienen impacto cuando se define la temática para la cual se tiene que destinar los fondos y eso marca la agenda. La OEA y el sistema interamericano deberían enfocarse en las prioridades de nuestra región y no lo están haciendo porque simplemente hay una agenda que les están imponiendo y ellos siguen.

— Estamos en un continente donde abundan las violaciones a los derechos humanos, las situaciones de injusticia, de poco acceso a la justicia, de desigualdad; muchísimas situaciones de violencia social, pero el sesgo que aparece es el de una agenda de sectores minoritarios y no la protección esencial de los derechos humanos que debería ser la función de estos organismos.

— Totalmente.

— ¿Cuáles son los países y las ONG que más aportan a la CIDH y a la Corte?

— Son muchos. Entre los países, el primero, en la Corte, es España a través de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo Exterior. Después tenemos a Noruega que financia muchos proyectos. Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido. En cuanto a ONG tenemos Fundación Arcus, muy especializada en los derechos de las comunidades LGBT, que financia muchísimos proyectos. Tenemos a Freedom House, a la Fundación Ford, a Oxfam. También a la Open Society que ya ni presentamos porque es muy conocida. Y después en cuanto a empresas vemos, por ejemplo, a Google, Microsoft y Facebook, entre otras.

— ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión y la Corte? ¿Quiénes las integran y qué papel cumplen en estos proyectos y en las propias sentencias?

— Es importante tener en cuenta que estos dos organismos conforman el sistema cuasi judicial que tiene la OEA, y que hace que la OEA sea un ente muy importante, mucho más, por ejemplo, que la ONU. Muchas veces el contenido ideológico proviene de la ONU, pero la OEA y el sistema interamericano es quien lo baja a los países y lo termina imponiendo. En cuanto a sus diferencias, la Comisión no tiene ningún poder de imponer nada a los países. Aunque tenga 10 millones más en presupuesto que la Corte, el artículo 41 de la Convención Americana define muy explícitamente que las funciones de la CIDH son consultivas: estimular los derechos humanos en la región, realizar informes, consultar a los países sobre la situación de derechos humanos, pero nunca tendrá competencia para poder imponer a los países ningún tipo de lineamiento. LA CIDH es quien recibe los casos, hace un primer análisis, define si el caso es admisible. Luego va a publicar un informe y hacer recomendaciones al Estado en el caso concreto. Pasado un cierto plazo, si el Estado no cumple con esas recomendaciones, la Comisión puede decidir enviar el caso a la Corte. Ningún caso llega directamente a la Corte; siempre pasa por la Comisión. La Corte recibe los casos en segunda instancia y puede seguir o no los lineamientos de la Comisión, puede realizar audiencias, hay todo un intercambio entre las víctimas, los países. Y luego formula una sentencia que es la que tiene más impacto en el país. Una cosa importante es que las sentencias de la Corte son inter pares, no son erga omnes [N. de la R: respecto de todos]. Eso es importante porque muchos piensan que las sentencias de la Corte tienen efecto para todos los países miembros, y eso no es así. El artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en el que sean partes.

— ¿Cómo se conforma la Comisión? ¿Están todos los países representados?

— No. Tanto la Comisión como la Corte tienen siete integrantes. En la Comisión, los comisionados, en la Corte, los jueces. En la Comisión tienen un mandato de 4 años, en la Corte son 7 años. No hay una representación nacional por país. Los integrantes de la Comisión y de la Corte son elegidos durante la Asamblea General de la OEA. Cada país tiene un voto. Pero una vez que un comisionado integra la Comisión no representa a su país. En el caso de la Corte pueden llegar a tener que excusarse de tratar casos referidos a sus países.

— Hay una tendencia a confundir Corte y Comisión, y a confundir también el tipo de documentos. Una cosa es un fallo, otra una observación, otra un informe. Pasa también con la ONU. Se dice “la ONU dice” o “la CIDH dice”. Y se toma como fuerza de ley. Pero muchas cosas que emite la ONU no son de la Asamblea de todos los países sino de organismos secundarios o de ONG que tienen estatus de observadoras. Eso es aprovechado para crear un falso principio de autoridad. Por eso es importante aclararlo, como lo hacen ustedes.

— Sí, es muy importante diferenciar lo que es el derecho blando del derecho duro. El derecho duro son los tratados que han firmado los países. Es el caso por ejemplo de la Convención Americana. Que dicho sea de paso protege la vida desde la concepción, protege la familia, la libertad religiosa. Tenemos una Convención Americana muy buena. Ese es el derecho duro, la Convención, que se debe distinguir del derecho blando; y éste van a ser las recomendaciones y también los fallos de la Corte en los casos en los que un país no sea parte en el caso. Y ese derecho blando no es que no hay que tomarlo en cuenta. Obviamente que es valioso. Han trabajado en eso personas expertas. Pero no deja de ser una opinión que los países no tienen ninguna obligación de acatar. Y no pueden ser utilizados como justificativo para ninguna decisión porque no son obligatorios. Sí pueden ayudar, por ejemplo, a tener una idea de cómo se interpreta un derecho. Pero hay que tener mucha libertad al momento de utilizar esos documentos porque no son obligatorios. No pueden contradecir el derecho interno.

— Ahí es donde ustedes señalan que ha habido ya extralimitaciones por parte de la CIDH, incluso hay un texto que ustedes citan en el cual se dice que América Latina está sometida a una hetero-normatividad, como si eso fuese una especie de tara que hay que modificar mediante cambios culturales. ¿Qué tipo de documento es ese?

— Es un informe de la CIDH sobre reconocimiento de derechos de personas LGBT. Es nada más que un análisis que hizo la relatoría de personas LGBT de la CIDH, pero en ninguna oportunidad puede ser considerado como algo obligatorio. Va a ser la opinión, el pronunciamiento, de esa relatoría en un momento preciso pero no puede ser utilizado ni considerado como algo que tenga rango alguno de obligatoriedad.

— Ustedes señalan también que uno de los motivos del incremento de este aporte presupuestario extra OEA se debió a que la Comisión y la Corte estaban superadas de trabajo, sin fondos suficientes para desarrollar su labor, con una cantidad de temas sin tratar. Un atraso procesal. Pero esos temas en atraso no son precisamente aquellos a los cuales apunta el financiamiento externo, ¿no?

— Exacto. Si la CIDH y la Corte se enfocaran y limitaran a los temas de su competencia yo no creo que tendría un atraso procesal tan grande como tiene ahora. Lo que pasa es que pretendieron resolver todos los problemas, incluso los que no existen, del continente, y entonces obviamente están absolutamente sobrecargados de casos. El atraso procesal es un problema muy serio, pero lo que queremos es que se tomen en cuenta los temas importantes y que el lineamiento sea realmente una voluntad de ir hacia un sistema que funcione mejor y que se enfoque en sus competencias. Que no quiera extralimitarse y recibir además una agenda ideológica impuesta de afuera. Pues hay por ejemplo muchos temas muy importantes respecto a la libertad de expresión, a la libertad religiosa incluso, que siguen tardando mucho.

— Otra característica llamativa es que Canadá, uno de los últimos países que entró a la OEA, en los años 90, no reconoce la jurisprudencia de la Corte y sin embargo es uno de los países que más dinero aportan a su funcionamiento. ¿Es así?

— Sí, es así. En realidad los países miembros de la OEA pueden decidir no someterse a la competencia de la Corte. Es el caso de Estados Unidos y Canadá y algunos otros países. Son la minoría, pero objetan la competencia de la Comisión, que recordemos no tiene ninguna potestad real sobre los países, y no aceptan la competencia de la Corte. Sin embargo, la están promoviendo. Entonces, son países contra los cuales la Corte nunca va a poder tratar ningún tema, ni fallar, ni publicar ninguna sentencia.

— Estados Unidos en realidad no se somete a ninguna Corte supranacional. Tampoco a la Corte Penal Internacional. Ninguna potencia lo hace en realidad.

— Claro. Es una política que tienen de proteger su soberanía, pero ellos sí, sobre todo Canadá, entienden que el SIDH es un instrumento de control sobre los países, porque si no no estarían invirtiendo en ese sistema. Ellos no quieren que la Corte tenga poder sobre ellos pero sí quieren que la Corte tenga poderes sobre otros países y por eso la financian.

— Hay ejemplos en el informe de años en los cuales coincide el incremento del financiamiento con un destino específico y la resolución de casos afines. ¿Podrías mencionar alguno?

— Hay un caso que fue muy grave. La agencia española ha destinado en total más de 4 millones de dólares a la Corte. Pero en 2016 financió específicamente un proyecto que tenía como título “Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre la discriminación por orientación sexual”. Eso es muy grave porque “resolución de casos contenciosos” es básicamente sentencia, fallo. Lo grave es que la agencia española estuvo financiando un proyecto que tenía por objetivo llegar a una sentencia determinando la temática que era discriminación por orientación sexual. En ese mismo año, en el mismo período, tuvimos la publicación de dos fallos -Duque contra Colombia y Flor Freire contra Ecuador-, los dos casos más emblemáticos de la historia de la Corte sobre derechos LGBT. Antes de 2016 no había habido casos tan importantes sobre esa temática. Obviamente llama muchísimo la atención que un proyecto tenga ese título con ese financiamiento y que el mismo año, el año correspondiente al período del proyecto, se publiquen estos dos fallos que fueron realmente una jurisprudencia muy importante.

— También sucede con las opiniones consultivas…

— Sí, que aunque no tienen efecto obligatorio para los países también son muy importantes. Son documentos en los cuales la Corte interpreta un derecho y eso se hace a pedido de los países. La misma agencia española financió un proyecto en 2016, llamado “Mantenimiento de las capacidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver casos y opiniones consultivas que contribuyan a la protección de grupos vulnerables a través de la emisión de estándares -derecho blando- sobre medioambiente, derechos de los pueblos indígenas, de protección de las niñas y los niños, y discriminación por orientación sexual y por identidad de género”. En 2017 y 2018, en el transcurso de un año y medio, hubo tres opiniones consultivas que justo tenían las mismas temáticas: medioambiente y derechos humanos la opinión consultiva 23; identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la 24/17. Y una muy importante, que no para de citarse en muchísimos ámbitos y medios de comunicación, la opinión consultiva 25/18 que es la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano. Hay que entender que la Corte nunca publicó tres opiniones consultivas en un año y medio. Desde su creación, tenía menos de veinte opiniones consultivas publicadas, pero en un año y medio publicó tres que tenían exactamente las mismas temáticas que el proyecto financiado por España. Obviamente es muy sospechoso. En cualquier país, esto generaría una investigación muy a fondo. Muchísima desconfianza en el Poder Judicial. Pero lo estamos dejando pasar a nivel interamericano simplemente porque muchas personas no están prestándole atención a lo que hace la Corte. Después tenemos muchísimos informes que publica principalmente la CIDH que tienen directamente el logo de alguna organización. Un agradecimiento a determinada organización gracias a la cual se pudo realizar ese informe. Eso también es muy problemático: cómo podemos confiar en la independencia de un organismo si vemos que el informe que publica…

— Tienen auspiciantes los informes, es increíble. Lo más increíble es que lo exhiban de esa manera. O sea, dicen “agradecemos la contribución de tal organización para elaborar este informe…”

— Sí, exactamente. Uno de los informes que realmente más me impactó fue el de la CIDH sobre protesta y derechos humanos. Fue financiado por la Open Society y publicado tres meses antes del comienzo de las protestas en Chile. Que fueron muy importantes y seguidas por protestas en muchísimos otros países. Este informe sirvió de argumento para proteger a manifestantes muy violentos que han hecho muchísimo daño. Hay otro informe bastante parecido a este sobre protestas sociales en Perú.

— ¿Que decía el informe?

— El informe justifica todo tipo de manifestación y no protege ningún derecho de las personas afectadas por esas manifestaciones. Es decir, no reconoce el respeto de la propiedad en el caso de que haya destrucción de tiendas, de autos, de lo que sea. Justifica todos y absolutamente todo tipo de protestas, incluso las violentas, explicando que provienen de violaciones a derechos, que las empresas explotan demasiado el territorio, que hay injusticias, y entonces las protestas violentas para la CIDH son una respuesta entendible, legítima, a esas violaciones de derechos, que obviamente hay que solucionar pero no violando otros derechos. Porque eso es lo que termina diciendo el informe.

— ¿Ese informe tiene el logo y el agradecimiento a Open Society?

— Sí, en la página 3 y eso está publicado en la página de la CIDH.

— Ustedes señalan también que existe conflicto de interés porque muchas veces estas organizaciones financian a la vez a la Corte y a los demandantes. Es decir, a las organizaciones que se están presentando ante la Comisión y la Corte, para exigir una reparación. Es pagarle al juez y al…

— Exacto. Exacto. Eso es también muy grave y lo vimos, por ejemplo, en el caso Manuela y otros contra El Salvador, un caso en el cual se debatió el aborto a pesar de que los hechos no tenían absolutamente nada que ver con el aborto. Pero por ejemplo la Fundación Ford financia a la CIDH y también a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, que fue una de las peticionarias del caso, es decir, que patrocinó a la víctima. Entonces, tenemos una ONG que financia a los jueces y a una de las partes. También la Fundación Böll, cuyos ingresos provienen de los impuestos de los alemanes, financia a la Corte, de hecho hicieron juntos un curso sobre derechos humanos, y también apoya a la misma Agrupación Ciudadana del caso Manuela, defendiendo explícitamente el aborto. Es otro caso más de organización que trabaja junto con los jueces y las víctimas.

— ¿Qué repercusión ha tenido el informe que ustedes han elaborado? ¿Ha abierto algún debate?

— Sí. Lo que nosotros quisimos hacer fue sistematizar la información y probar con cifras lo que muchas personas que trabajan de cerca con el sistema intuían. Entonces este informe tuvo efecto primero en la opinión pública. Se replicó en la prensa en muchos artículos y medios de comunicación en los que se criticaba algún acto de la CIDH, de la Corte. También vimos impacto en los propios actores del sistema. Por ejemplo, embajadores de países ante la OEA, que conocen el sistema, se quedaron muy sorprendidos por esto, porque en general no tienen conocimiento tan de cerca de lo que pasa detrás de las cortinas. Y cuando se presentó el informe anual de la Corte, hace aproximadamente un mes, el presidente, el juez (Ricardo Pérez) Manrique, hizo una mención a que era muy importante señalar que la Corte no recibía financiamiento para actividad jurisdiccional. Intuimos que fue una respuesta a nuestro informe porque nuestra acusación es justamente que sí reciben financiamiento para actividad jurisdiccional. Quisieron hacer esa mención como para defenderse, pero queda claro incluso en el propio informe que el presidente de la Corte estaba presentando que siguen recibiendo financiamiento para este tipo de actividades.

— Claro, porque la información que ustedes usan, los datos, son publicados por el propio sistema.

— Exactamente. La Comisión y la Corte publican anualmente un informe anual de 1.000 páginas, pero muy pocas personas se sientan a leerlo, a analizarlo. Es lo que estuvimos haciendo para realmente tener pruebas de lo que afirmamos.

— ¿A qué creés que se debe esta voluntad de injerencia de algunos países europeos, como España y los países nórdicos esencialmente, para influir de esa manera en las decisiones de un organismo en un continente que no es el de ellos?

— Es muy difícil saber cuáles son sus intenciones. Lo que sí sabemos es que hay mucho trabajo para cambiar las legislaciones de los países que siguen siendo, digamos, tradicionales o conservadores. Y eso lo vemos por ejemplo con El Salvador. Porque es uno de los países que tiene leyes más protectoras de la vida desde la concepción. Genera a su vez importatnes políticas públicas para mujeres embarazadas, para protección de recién nacidos. Y bueno, vimos que en los últimos años muchísimos casos han llegado al sistema interamericano contra El Salvador sobre esa temática. Luego hay otro tema que es el tema de la metodología. En muchos países los lobbies y las organizaciones se dan cuenta de que no pueden ganar de forma democrática, en los Congresos, porque los representantes del pueblo y el propio pueblo que vota todavía sigue teniendo esos valores, de proteger la vida, la familia, la libertad religiosa. Entonces quieren pasar por otra vía que no es democrática e imponer esos derechos a través de sentencias. Evitan la vía democrática pero pasan por la Corte y pretenden imponer todos estos fallos de una forma erga omnes que reitero que no es lo previsto por la Convención. En muchos países de la región han avanzado con estos temas a través de las Cortes constitucionales, Cortes Supremas, no por legítimos representantes del pueblo.

El informe del GCHR puede descargarse aquí.

FUENTE: TIERRA PURA